光的容器:Baitur Rouf清真寺與路易·康的三個房子

"I have introduced a light-giving element to the interior, if you see a series of columns, you can say that the choice of columns is a choice in light. The columns, as solid [forms], frame the spaces of light… I am working to develop the element to such an extent that it becomes a poetic entity, which has its own beauty outside of its place in the composition."

——Louis Kahn

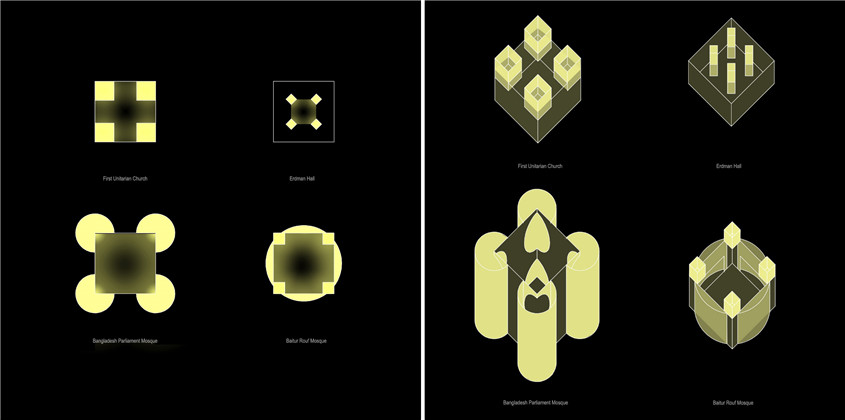

“光的容器”是我對文中提及的四個房子的一種閱讀角度。這里所定義的“光的容器”的概念,不僅是建筑內部的一種采光方式,更是以此為基礎的一系列綜合了結構、構造、材料問題的空間操作。本文無意以現(xiàn)象學方式去分析描述現(xiàn)場感知,而是對這四個房子以采光為核心的空間操作進行拆解,試圖解讀創(chuàng)作者的意圖。同時文章以Marina Tabassum作為出發(fā)點,介紹了孟加拉國現(xiàn)代建筑的歷史脈絡,特別是路易斯康與Muzharul Islam對于新一代建筑師的影響。

繪圖:閆明

來自孟加拉國的Marina Tabassum因所設計的Baitur Rouf清真寺獲選2016年的阿卡汗建筑獎,在一個88%人口信奉伊斯蘭教,一切社會事務由男性主導的國家,一時成為最受矚目的明星建筑師。

讓人吃驚的是,45歲的Marina Tabassum在這次設計之前幾乎沒有踏進清真寺一步:在極度保守的孟加拉國,只有男性才能進入清真寺,所有女人都只能在家祈禱。整個國家只有很少的幾座清真寺允許女性進入。但是為了設計這個房子,女建筑師考查了超過100座清真寺。建筑用地來自祖母在2005年的捐贈,老人去世后建筑師籌劃了清真寺的建設,她身兼投資人、甲方、設計師和施工指導,讓整個建筑有著超高的完成度。

清真寺地處達卡北部的一個人口極為稠密的地區(qū),建筑四四方方,外墻由紅磚砌筑,落在一個高起的平臺上。清真寺室外便是道路匯集之處,車水馬龍。與嘈雜的室外環(huán)境一墻之隔的是卻是充滿神性的祈禱廳。Marina Tabassum通過精準的光線控制營造出一種神秘又有靈性的宗教氣氛。 Tabassum說:“因為南亞次大陸并沒有女性去清真寺禱告的傳統(tǒng),所以我沒去過清真寺,但是我體驗過一些非常有精神氣質的空間,而這些體驗給了我設計的靈感。對建筑空間精神性探索是我最感興趣的問題,我著迷于設計精神性的空間(spiritual spaces)。”

Baitur Rouf清真寺

Baitur Rouf清真寺與周邊環(huán)境

無論稱它為精神性、宗教性或者是禪意,Baitur Rouf清真寺中有一種能讓時間停下來的靜謐。我在這里會把這個清真寺的光線控制與我所去過的康的三個房子做一個比較。一方面通過對這三個房子的分析來解讀Baitur Rouf清真寺,另一方面也是通過對于清真寺與康的建筑的類比,在康的幾座建筑之間建立新的聯(lián)系。

看到這個清真寺照片的第一印象就是“康”。它和康做的室內有著相通的精神氣質。不僅在光線使用上,就連布局和空間處理都和康的幾個房子十分一致。我不相信這是巧合, 因為康最重要的作品就在離這座清真寺不遠的達卡市中心,孟加拉國雖然與世隔絕,但它卻擁有現(xiàn)代建筑最偉大的作品之一 ——康設計的孟加拉國國會大廈。

國會大廈在1982年建成,和泰姬陵一樣共耗時23年。其間逃過了1971年獨立戰(zhàn)爭時巴基斯坦飛機的轟炸,據(jù)說當時被飛機認作廢墟所以逃過一劫。

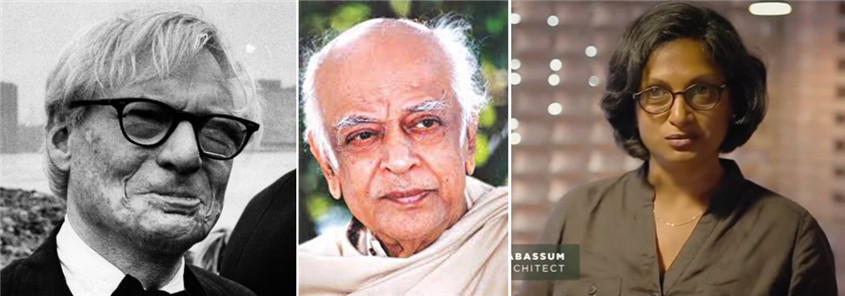

在委任之前,政府最先找到了孟加拉國最出名的建筑師Muzharul Islam(后來公認的孟加拉國現(xiàn)代建筑之父),Islam認為如此重要的項目需要一位大師來操刀,因此拒絕了委托并推薦阿爾瓦·阿爾托和勒·柯布西耶。然而不巧當時這兩位建筑師都無空檔,阿爾托有恙在身,而柯布正全心投入印度昌迪加爾的建設,隨后Islam才找了他在耶魯?shù)睦蠋熉芬住た怠?嫡幵谒簧鷦?chuàng)作的黃金時期,他從不絕任何一個重要的設計機會。就這樣因緣巧合,康把自己的巔峰之作(也是最后一座建筑)留在了達卡。直到今天,當建筑師們提到孟加拉國,首先想到的仍然還是這座國會大廈。而促成國會大廈建成的這兩位重量級建筑師路易斯康和Muzharul Islam便是影響了孟加拉國幾代建筑師的最重要精神領袖。在孟加拉第三代建筑師Marina Tabassum的這座建筑中可以同時看到這兩個人的影響。

由左至右:康、Islam與Tabassum

康的建筑空降達卡,這座居住密度位列世界第三的城市,它好像完全屬于另一個時空。像是蘇格蘭草甸上的古堡,又像是一座遠古或未來的神廟矗立在水中央,與它所在的時間和空間完全脫節(jié)。然而正是這種與周邊環(huán)境的脫節(jié)造就了它戲劇性的偉大。

如果說國會大廈神圣、莊嚴、秩序、充滿精神性的話,那么達卡這這座城市恰恰就是它完全的反面:混亂、無序、喧鬧和世俗。2016年我隨建筑考察團去印度和孟加拉國學習,達卡是整個旅行最后一站,也是最精彩的一站。超過2000萬人口,城里有200萬輛人力三輪車。我從未見過如此大的人流。在達卡老城,人像魚群一樣涌動。三輪車在其中快速穿梭,一切都好像編了程序似的,湊得很近卻又不撞上。大喇叭在城市上空響起充滿魔性的穆斯林禱告,所有人都極其亢奮地往前涌。只要一停下來,就會有上百個當?shù)啬滤沽謬蟻恚闷娴乜磩游镆粯涌粗覀儭B愤叺臉呛芏喽际侵挥写岸炊鴽]有窗戶,像極子熱鬧集市旁邊的羅馬廢墟。雅魯藏布江與恒河合并后從城中穿過,河里到處是水草和垃圾。河岸邊的碼頭停靠了十幾艘五六十米的客輪,甲板上擠滿了人。河里還有上百只人力渡船在巨輪和轟鳴的駁船之間靈活的穿梭,小孩子在這些船、垃圾和水草中間游泳,一切就好像上了發(fā)條一樣亢奮。

Baitur Rouf清真寺就坐落在這種環(huán)境之中,如果說康的國會大廈外面有巨大的水面把城市切開成為神廟的底座,那么在清真寺中則有一種更為激烈的宗教與世俗的并置。房子平臺的臺階在幾何上響應了周邊的城市道路 ,同時在日常生活和使用中使房子成為了社區(qū)的一個舞臺,清真寺不再是像康的國會大廈一樣冰冷莊嚴、面無表情,這個舞臺給建筑帶來了方向性,建筑有了它面向城市的正面。整個平臺變成了當?shù)胤浅S谢盍Φ囊粋€城市廣場,而一墻之隔的室內就是靈光漫射的祈禱空間。這種強烈的沖突讓鬧市之中的清真寺變得更加迷人。

康是大器晚成的美國建筑師,成名于上世紀五六十年代,比起上一代歐洲現(xiàn)代主義建筑師,他更加關注建筑的本身,在國際式現(xiàn)代建筑師將全部熱情注入社會生活變革的時候,康回到了建筑發(fā)生的起點,他同時關注精神性以及建造邏輯本身。而柯布一代的現(xiàn)代主義早期建筑師都具有理想主義色彩和共產主義傾向,堅信自己所創(chuàng)建的建筑和城市能改變社會現(xiàn)狀,同時他們也非常強調建筑師的社會責任。

雖然沒有柯布的直接影響,但Marina Tabassum承認自己受Islam影響很大。Islam是孟加拉國現(xiàn)代建筑空前絕后的一代宗師,他在孟加拉就像多西在印度,是他最開始用自己的理解將現(xiàn)代建筑的概念帶入了一個幾乎與世隔絕的社會并影響了整整一代人。Islam在國際式最為盛行的年代到歐美接受現(xiàn)代主義建筑教育。早年求學于俄勒岡大學,后來又到倫敦建筑聯(lián)盟和耶魯大學進修,作為最早留學西方并系統(tǒng)學習現(xiàn)代建筑的第一代人,他歸國后就職于政府任職高級建筑師,是他最早把Louis Kahn, Richard Neutra, Stanley Tigerman, Paul Rudolph這些建筑師從歐美請到孟加拉國做建筑設計。

Islam在1965至1973年間一直跟隨康進行國會大廈的設計工作,雖然之后的幾個代表作品都在設計上受到康很大的影響,但他歸根到底還是柯布的信徒。他堅信建筑可以改變社會,除了建筑設計之外,將大量精力投入建筑標準的建立和城市規(guī)劃中。從他一生的言行中都可以看出這種早期現(xiàn)代主義影響所帶來的強烈社會責任感,他一直強調要做孟加拉國自己的建筑。

Marina Tabassum的責任感便是來自于Muzharul Islam。她在采訪中說:“孟加拉是一個非常年輕的國家,這就要求建筑師要有責任感。責任感說的并不是設計漂亮的房子。如果在孟加拉這樣一個貧困的國家設計一個Frank Gehry式的房子,那會非常不合適,我們要設計適合孟加拉的房子。人們應該一眼就能看出一座建筑屬于哪里,然而太多時候我們看到的建筑都極其類似,你完全看不出它屬于哪,這對我來說完全不合理。”

從Marina Tabassum設計的清真寺中可以同時看到了康和Islam的影響,康在建筑的空間布局、采光、精神空間的塑造等方面的影響,讓清真寺更注重系統(tǒng)內部的完備和建筑精神層面的詩意與神秘,而Islam傳遞給年輕一代孟加拉建筑師的遺產也在這里顯現(xiàn):做孟加拉的建筑,做此時此地的建筑,用當?shù)氐牟牧虾妥龇ń⒁惶酌霞永慕ㄖZ言, 并通過建筑改變社區(qū)的生活。

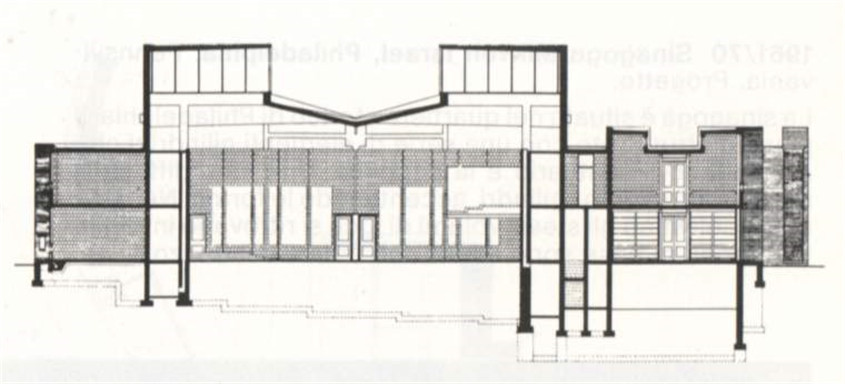

First Unitarian Church的主廳

清真寺的室內大廳首先一下子讓人想到了康在紐約州羅切斯特市的教堂(First Unitarian Church)主廳,康在這個方形的空間中設置了四盞巨大的燈——我在這里把它們稱作“光的容器”。這個容器的目的是讓日光不直接照進室內,而是照亮這個容器,這個容器再成為整個室內的光源。

教堂中庭室內

康用兩種不同的墻面處理來限定了這個“容器”的邊界,讓其更有可識別性,上面日光可以直接照到的部分用了清水混凝土墻面,有淡淡的模板的邊界,中間有縱向的木材模板的痕跡。

在室內康采用了清水混凝土砌塊的做法,值得注意的是砌塊墻面中間的豎縫并非無目的的裝飾,在方形混凝土柱前面的裂縫稍寬,暗示了柱子雖然在砌塊墻之后,但是是要從地面一直撐到天花。而其它較為細小的裂縫則更為巧妙,訪問這座教堂時,工作人員告訴我這是教堂空間的出風口——就像“光的容器”一樣,康傾向于為空氣(或是建筑設備)做一個容器,它把溫度調節(jié)后的空氣先釋放到上面的混凝土墻與下面的砌塊墻中間的部分,再由這些砌塊墻中間的細縫慢慢地滲到教堂大廳。與讓人熟知的薩克生物研究所中的設備層相比,這里的空氣的容器來得更為隱蔽和含蓄一些。

First Unitarian Church室內

由此看來,這個室內是由“光的容器”和“空氣的容器”三維疊合而成的一個空間。“光的容器”不僅僅在室內是“光明”的所在,在建筑的外立面上也被表達(celebrated)。同樣被表達的還有屋面正中間匯水槽和排水口,康在這個建筑中選擇表達了建筑與自然流變力量——光和水之間的互動。

First Unitarian Church外立面

First Unitarian Church剖面

我們常常用服務(serving)與被服務(served)來解讀康的建筑。那么對這個房間的一種解讀就可以是光的容器和空氣的容器“服務”了中間的空曠。之所以有了中間空間的存在,正是因為這些“容器”對它的定義。而“服務”便是這整個建筑存在的過程和全部的意義。

Erdman Hall 中的共享中庭

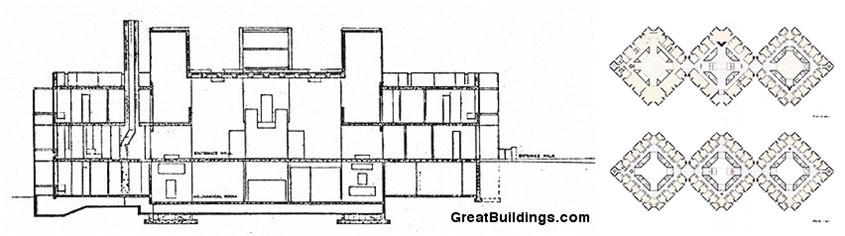

第二個要說的房子是康在賓州女校布萊茅爾宿舍樓艾德曼廳(Erdman Hall)中的共享中庭。

建筑是由三個在角部連接的立方體組成,其中每一個立方體中間都有兩層通高的公共空間。四周是學生宿舍。校方最開始提出要求為130名學生提供多種不同規(guī)格的宿舍;整個建筑要設計成為現(xiàn)代風格并且不能有過多的玻璃(當時美國校舍設計經(jīng)常采用大面積的玻璃幕墻,校方因此有所顧慮);宿舍樓要有自己獨立的餐廳、一個大公共活動空間、一些小的公共空間以及“一個有大壁爐的吸煙室“。

左:Erdman Hall;右:光的容器與樓梯(混凝土體塊)

在設計開始,康和康的長期合作者安婷(Ann Tyng)十分罕見地分別發(fā)展了兩個獨立的方案,兩者之間沒有交集。安婷延續(xù)了她在新澤西Trenton浴室的模塊化方式,每個八角形的單元都有著非常復雜的幾何構成,而康則提供了一個簡單的矩形體量,中間有兩個公共庭院。最后的方案是1963年12月康從被安婷放棄的最后一版方案中發(fā)展出來的。三個簡單的方形體量,綜合了兩個方案的主要想法,將公共空間植入了單元體量之中。

Erdman Hall剖面及平面

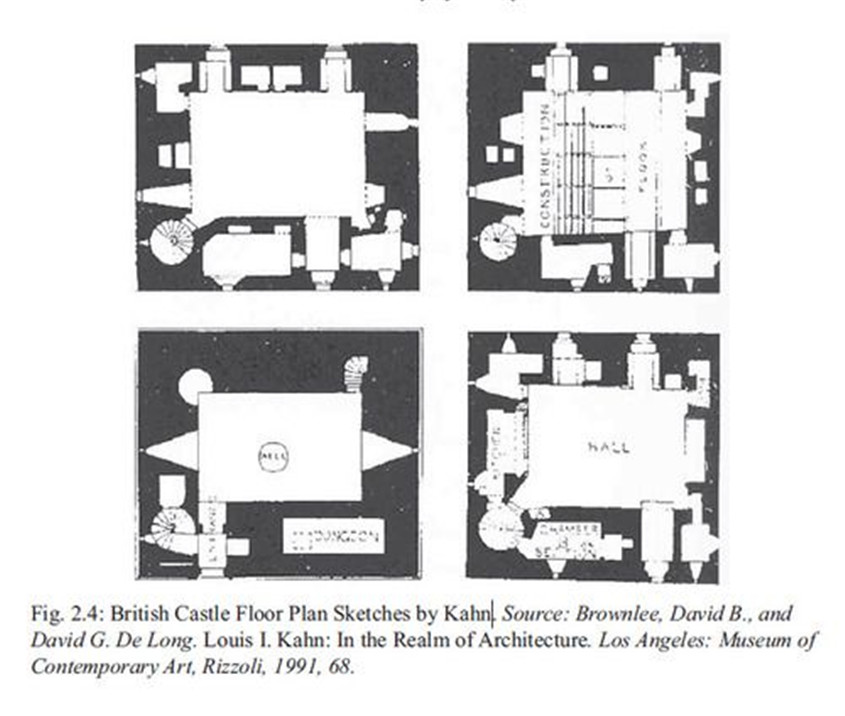

在1960年代,康經(jīng)常把蘇格蘭鄧弗里斯郡的Comlogan城堡作為一種空間模型的范例,這是一種中間是共享空間(common)而四周是相對獨立小房間的布局方式。像上面提到的第一基督教教堂一樣,康在這里的設計中也采用了這種布局方式。十二個巨大的方形體量把光線引入三個中庭。這些體量就是我想提的“光的容器”。

康繪制的蘇格蘭城堡平面

Erdman Hall鳥瞰

光的容器

然而和First Unitarian Church不同的是,這些容器開口朝外,站在室內就可以通過巨大的玻璃天窗看到天空。這也許是康為了降低室內的紀念性氣氛——畢竟這既不是一個教堂也不是一個墓室,因此光線并不是只經(jīng)過這些光的容器反射進室內,在一天的不同時間,中庭的一些部分可以接收到陽光直射。

然而Erdman Hall的室內中庭也許是我進入過的康的最為凝重的室內空間。公共區(qū)域所有的墻面、樓梯、天花都是清水混凝土飾面,地面更是用了拋光黑色石材,讓室內的溫度驟然降低了五度。據(jù)說若不是校方強烈反對,康本來也要把建筑外立面設計成裸露混凝土飾面,雙方妥協(xié)后的結果是選用了賓州當?shù)禺a的黑色石材。但我個人認為這個妥協(xié)后的黑色石材其實是讓建筑變得更加肅穆了,還不如清水混凝土來得歡快些。

回到這三個充滿神秘感的中庭,四角的玻璃高窗點亮中央的一片空曠,讓時間停止。雖然康意圖讓人在室內可以直接看到天空,但是大部分光線還是先直接打到了這些“光的容器”壁上,照亮角上的這四個匣子,匣子成為了四個舞臺,光線在這里表演,光線又同時讓匣子變成了四個巨大的照明裝置,從四角照亮室內。和教堂中完全受控制的光不同,偶爾可以直射進中庭的陽光成為了整個系統(tǒng)中最浪漫的一筆,會有一束光打亮室內的某個角落,讓其成為焦點。

光的容器

從建筑第二層的回廊便可以進入這些“光的容器”,南北兩側的是公共空間上空的陽臺。可以從二層相對陰暗的回廊進入并鳥瞰中庭,而三個立方體兩兩相交處的容器則是樓梯平臺。站在這些陽臺和平臺上便是身處這個“光的容器”的之中,會有一種身處室外的錯覺,因為這里相比室內其它地方實在是太過明亮了,頭頂有整扇的大玻璃窗。康用了一整塊玻璃覆蓋了全部的開窗面積,幾乎沒有邊框的交待,康想讓邊框消失。琉璃框出了天空的一塊,其中幾乎沒有任何分隔,抬頭便可以看到云從畫框中流過。

達卡國會大廈中的清真寺

第三個要說的房子是康在達卡國會大廈中的清真寺。

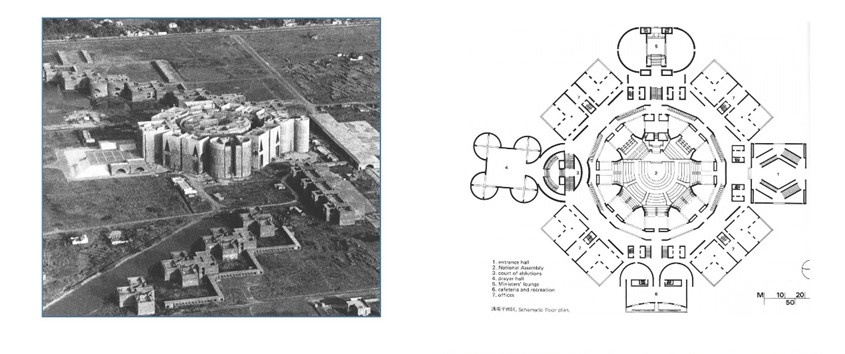

如果說密斯設計的柏林國家美術館是他對神廟的終極想象,那么國會大廈對于康來說也是有著同樣分量的收官之作。整座建筑像是一個巨大的空間曼陀羅圖示,有著威嚴、神秘而且不容質疑的確定性。建筑核心是國會大廳,由中心向八個方向層層伸展,東南、東北、西南、西北四個方位生長出四個相同的長方形體量,里面是國會大廈的辦公空間。而東、南、西、北四個方位則分別掛著四個各不相同的體量,成為了主入口、清真寺、咖啡廳和部長廳。最南側的,在正方體的四個角分別與一個圓柱體相交的體量就是這里要說的清真寺。

清真寺無疑是整個平面中最為特殊的一個部位,原因是它的軸線與主體建筑的軸線稍稍錯位,讓清真寺可以朝向麥加的方向。康所引入的這個角度讓清真寺的體量與平面中其它七個方位的體量在形式意義上產生了本質區(qū)別。在一個全民皆穆斯林的國家,有什么比清真寺更重要的場所呢?就算是在立法機構中,清真寺的位置也要站在其它所有的附屬空間之上才合理。這一個小小的扭動完美地在形式上詮釋了清真寺、國會大會堂以及其它各附屬空間之間微妙的級差關系。可以說這個扭動的角度是康這座神秘而嚴整的建筑中最動人的一筆。雖然有人解釋說康是在設計中與政府產生爭執(zhí),不得已才加入的清真寺與這個錯動的角度,但我堅信康在如此關鍵的部分一定不會做出影響全局的妥協(xié),這個結果一定是他權衡后認為可以接受的設計。

達卡國會大廈

國會大廈鳥瞰及平面

我去訪問這座建筑之前看了關于康的紀錄片My Architect,因此對建筑中心的大會堂空間以及周邊的走廊空間都有了一定的視覺印象,而片子中對于清真寺卻一筆帶過,因此我對它并無期待。也正因如此,當我邁進入國會大廈清真寺室內的那一剎那,震撼程度遠遠超過我所去過的任何一個室內空間。

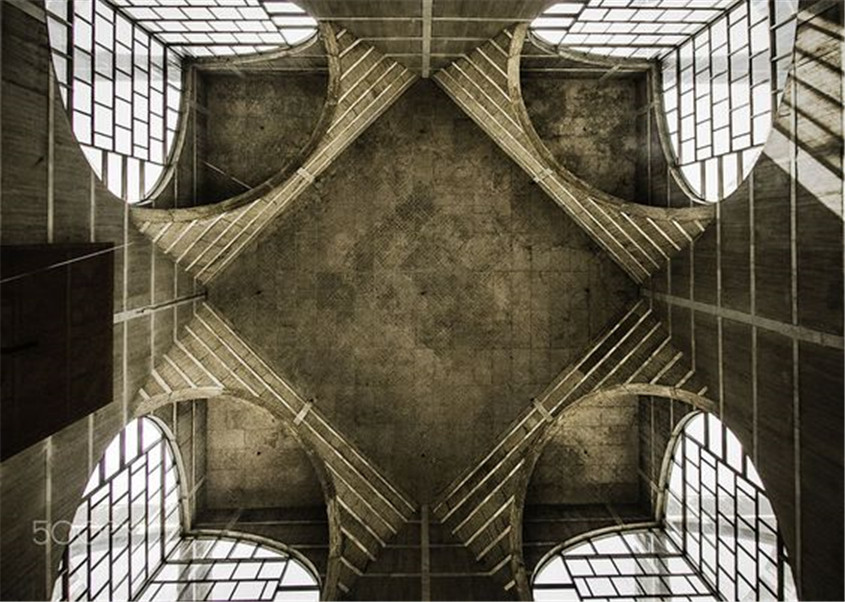

人在這個巨大的方盒子中顯得如此渺小,目光所及,室內一切物件的尺度都令人驚嘆。房間角部切開的八扇大窗,讓光線通過復雜的反射、漫射以及少量的直射進入室內。上文提到的教堂和宿舍樓室內的“光的容器”都是以長方體的形式插入建筑, 在簡單規(guī)整的四方空間,光線給室內帶來充足的戲劇性。而在國會大廈清真寺中,“光的容器”所包含的復雜幾何結構給人帶來了全新的智識(intellectual)上的沖擊。

康在立方體角部插入的四個圓柱體是清真寺中光的接收裝置。為了在立方體的角部不加任何柱子開窗, 康把室內的四堵墻延伸到室外,并與圓柱體相交,然后以立方體的四個角為圓心在兩個方向的墻上同時開洞口。圓柱與立方體的相交為既薄又高的墻提供了額外的支撐,但從室內是看不到這些支撐的,這些額外支撐使這幾面薄而高并且切出大洞的墻可以立起來。為了不使用柱子和梁(柱子和梁是康的敵人,他在印度管理學院研究了一整套的結構和構造系統(tǒng)就是為了要消滅它們),使巨大面積的平屋頂成為可能,康做了四個斜向的拱,連接天花四邊的中點,像中國古代亭子的斜梁一樣把屋頂跨度減小到原來的70%。這個斜向的拱與上面的開窗共同定義了屋頂角部的一塊神秘區(qū)域,它也讓本來一目了然的整體結構看上去錯綜復雜。

左:國會大廈清真寺;右:國會大廈清真寺的開窗

康雖然沒有讓四個圓柱體在立方體內有任何的幾何表達,但是通過立體的開窗, 透過窗欞和玻璃人可以隱約看到窗子外面墻的結構以及圓柱的墻壁,四個相交的圓拱在立方體角部定義了一個明亮的、橫跨室內外的體量,這就是這座清真寺的“光的容器”。它不同于前兩座建筑讓這個容器有一個明確的體積,在這里,這個容器的支撐結構讓它的邊界變得模糊,四個圓桶的內壁已經(jīng)不是主要的光的反射界面,特別是下部的開窗,已經(jīng)不是為了采光,而更多的為了讓整體結構更加清晰地顯現(xiàn)。康在這里為了結構的清晰完整,稀釋了光源的體積感。密布的窗欞在角上暗示了墻的延續(xù),我在想:如果技術不是問題的情況下,康還會不會給這些巨窗加上窗欞?他會不會真的想讓人更清晰的看到窗子后面?

國會大廈清真寺

墻壁上的橫向線條是當?shù)禺a的白色大理石,并不是康最早設計時的意圖,而是建筑現(xiàn)場的權宜之計,在建設這個當時世界上最大的立法機構建筑時,孟加拉整個國家都沒有一座像樣的建筑,所有混凝土都靠工人用肩扛手提。能一次完成的混凝土澆灌只有一米五高,而且前后澆灌的混凝土凝固后會有很大的顏色差異。康最后接受了用這些橫向線條來消滅顏色的差異,并且通過構造對建造技術進行表達。

上面提到的三個房子,貫穿其中的是康一整套將室內空間照亮的策略:將“光的容器” 插入室內用來采光;通過構造模糊“光的容器”的邊界,并暗示其與主要空間之間的關系; 用控制光線進入的照射方式來調節(jié)室內的紀念性。雖說康設計之初是考慮了人的聚集(作為一個極其抽象的概念),但是作為結果的建筑其實并不依賴于人的存在來讓其顯現(xiàn)。他的房子自身構建了一套精準而嚴密的系統(tǒng),光、空氣、溫度和停留使其產生意義。唯有進入其中靜駐才能領悟這種微妙的永恒。他的房子是一部鐘表,是記錄時間的機器,光線便是其中的指針,我們雖然只看到了指針,但比指針更迷人的是它的背后的一整套精密的邏輯。

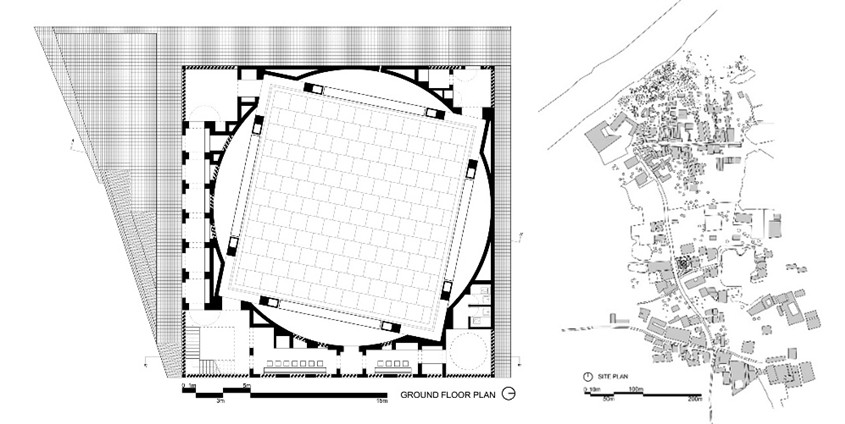

Marina Tabassum在清真寺中也試圖構建一套這種采光邏輯。建筑是一個23米見方的體量,西邊響應城市與道路平行。建筑師在方形內部插入了一個直徑20米的圓形,在西北兩側與建筑外墻相切,東南兩側各留出三米左右的空余,用作入口及輔助空間。她在圓形中又嵌入了一個邊長15米的方形,給中間的空間帶來方向性, 并定義出整個祈禱廳的范圍。中間的方形扭轉了一個角度讓祈禱廳正向麥加。與康在國會大廈清真寺中扭動的角度相比,這座建筑中插入的角度改變給整個建筑更帶來了結構性的影響,扭動角度成為整個形式操作中最關鍵的一筆,這與清真寺主要的功能需求以及麥加朝向的形式意義的契合度非常高。內與外兩個方形界定了兩個世界,外面的方形是世俗的、喧鬧的,而中間的方形是神圣的、精神的。置入的圓形體量讓兩個方形在并置的基礎上生產幾何上的相關。

清真寺平面

建筑師用八根柱子挑起中間跨度15米的混凝土屋頂。整個結構由鋼筋混凝土骨架和混凝土砌塊完成,建筑完成面不加修飾,正是這個結構定義了祈禱廳的兩組“光的容器”。

如果我們把中間的立方體還原成一個混凝土盒子的話,那么建筑師的操作是在每面墻的正中掏了一個10米長、2.5米高的大洞,讓光線從這四個洞中漫入室內。這四個大洞與其外側的磚墻構成了第一組“光的容器”。每個開洞離地面30厘米高,正是這30厘米進一步界定了室內與室外的界限。從天空打下的光線照亮開洞后的磚墻,弧形的墻讓光留下了弧線的光影區(qū)域,這與室內硬朗的線條產生一種對比。每個巨大的開洞都好似呈現(xiàn)了一個舞臺讓這些光線在容器中表演。容器很淺,光線不直射的時候只是掛在墻上的一大片光亮,認知它最有效的方法便是光線直射時所留下的這些曲線光影,光讓容器的深度顯現(xiàn)。與康的艾德曼廳相似,這個光的容器是有參與性的,人可以一步從墻洞中邁出進入容器之中,室內與室外的界限在這里變得模糊。

建筑師的下一步操作是切掉了立方體的四個角。每個角部有1.5米見方的區(qū)域被從上到下切除。建筑師把這個筒狀區(qū)域拔高出屋頂,使其成為采光井,而這一筒狀區(qū)域所限定的范圍就成為了第二組“光的容器”。同第一基督教教堂相似,建筑師在這里要控制光線進入, 高窗朝建筑中心方向開口,所有的光線都經(jīng)過磚墻的反射再進入室內。由于建筑中間的混凝土結構與外部的紅磚構筑脫開,紅磚墻面向外退了至少半米,這樣一來,光照的邊界被更好的限定,整個容器的體積感變得更加清晰。偶爾會有一道光從頂部高窗直射入室內,好似神來之筆,在磚墻上留下一道暫短而耀眼的亮線。

Baitur Rouf清真寺祈禱廳

左:Baitur Rouf清真寺室外;右:BaiturRouf清真寺光的容器

左:Baitur Rouf清真寺祈禱廳;右:BaiturRouf清真寺光的容器

清真寺鳥瞰與室內節(jié)點

清真寺室內節(jié)點

在這兩組“光的容器”相交的區(qū)域建筑師以開洞的高度把墻面切掉了一小塊,讓光線能照亮圓弧與直線墻面相交的最盡端。這個細部處理讓兩組“光的容器”有了一個很小的交疊區(qū)域, 同時讓八根柱以陰影的方式在光的背景中凸顯出來,讓整個建筑的邏輯更加清晰。雖然我在這里管它叫八根混凝土柱,但是建筑師卻其實并不想讓我們把它們閱讀成為柱,因此她采用了長形的截面,這樣就使這些結構的意義變得模糊,看似是柱,但其實又開洞操作后所剩余的墻面。建筑師試圖讓對這些部位的閱讀變得陌生。

除此之外,建筑師還安插了兩處相對刻意的光線處理。一處是正對麥加方向,建筑師在建筑外墻上留了一道縫,耀眼的光線照入讓它成為雕塑感極強的精神中心。這同時也讓室內外有了一種交流。另外一處在天花,為了讓屋頂室內呈現(xiàn)漫天星光的奇景(spectacle),建筑師把斜向交叉的十字大梁返到了屋頂之上,讓室內天花成為一個平板。隨著時間的改變, 天花上孔洞在地面上的光影變化移動。這些光影的確給室內增添了一些浪漫氣氛,但同時也削弱了室內的紀念性。設想如果是康來做這個清真寺設計的話,他決不會接受一種非結構性的因素給室內氣氛帶來如此大的改變。

當年為了能讓國會大廈呈現(xiàn),康解決了難以想象的技術難題。雖然五十年后,全球化讓當年的建造問題都不再是問題,但建筑師卻面臨更多的選擇難題。面對消費資本主義和全球化的蔓延,追隨著Muzharul Islam的腳步,Marina Tabassum在Baitur Rouf清真寺中選擇了磚和混凝土,選擇了去表達當?shù)氐慕ㄔ旒夹g,她選擇了放棄符號、放棄清真寺的尖頂,選擇了讓建筑與城市進行對話。最重要的是她選擇了去塑造精神性的空間,抑制消費,她在室內祈禱空間的設計中選擇以一種結構性的方式將光線介入室內,像上面所提到的康的三個房子一樣,“光的容器”成為了建筑整體結構中最為重要的一環(huán),它們點燃了自己也照亮了建筑,它們是建筑精神性的來源,同時也給人最為豐富的體驗。它們帶來光明,讓空間自然顯現(xiàn),在掙脫了束縛后,它們本身也成為了一種詩意的存在。

參考資料:

[1] Female Bangladeshi mosque architect smashes glass ceiling DAWN.com

[2] Lecture: Marina TabassumSchweizerisches Architeckturmuseum

[3] Marina Tabassum: An architect in search of rootsThe Daily Star 4

[4] Architecture in BangladeshSamdani Art Foundation

[5] Erdman Hall, Bryn Mawr College, Michael J Lewis 1991,

Scholarship Research and Creative Work at Bryn Mawr College

[6] Muzharul Islam: Pioneer of Mode Architecture in Bangladesh Kaanita Hasan, 2007, ArchSociety

[7] Interview of Muzharul Islam taken by professor Shamsul Ware, Muzharul Islam Archive 8 Muzharul Islam Archive website